|

�������ǁE�������S����

�v���t�F�b�V���i���E�h�N�^�[�Y�E�l�b�g�@��{�~��E�K���D��

??????????

���P���@�������ǁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�����@�K���D��

��2�� �������S�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�����@��{�~��

���P���@�������ǁ@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�z�����@�K���D��

���͂��߂�

�������i�ǁj�̕��Ƃ����������Ă���ƁC�����͂Ȃ������Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��C�����Ȃ��ł���Ƃǂ��Ȃ�̂��C�ǂ��܂ʼn����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��C����̂ݎn�߂�Ƃ�߂��Ȃ��̂��C���X�C��X�̂��q�˂����������܂��D�{�e�́C�����̋^��ɂ��������čs���Ȃ��獂�����ǂɂ��ė�����[�߂Ă������������Ƃ̈ӌ��ō\�����Ă݂܂����D����C�������E��̗\��ł��D�{�e�̍\���́C�T�����̒ʂ�ł��D

�\��

�����Ƃ�

�����������i�������ǁj�ƂȂ������H

�����̊�l�C����l

�u��l�v�́C�ǂ̂悤�ɂ��Č��߂�ꂽ�H

�������ǂƂ�

�{�Ԑ��������C���������C���ʍ������C���ߍ�����

�������ǂ̑����Q

�������ǂ̗\��C�u�Ȃ�̂͂āv�i�ň��̗\��j

ABPM�i���R�s���������L�^�j�C�����ƒ댌������̂�����

���������ϓ��C�����_�o�i�����_�o�j�ɂ���

�������ǂ̎���

�u�����̖���݂̂͂��߂�Ƃ�߂��Ȃ��v�H

���^�{���b�N�V���h���[���ł̍������̈ʒu�Â�

�]�k�C�g�s�b�N�X�C���̑�

���@�����Ƃ́H

�����Ƃ́C�����̌��Ǖǂɂ����鈳�́i�������j�̂��Ƃł��D�������́C���t����o���邽�߂ɁC�S���i���S���j�����k����Ƃ��ɔ������܂��D���̈��ɂ���āC���t�́C���ǂ̒����^��܂��D�ǂ��Ⴆ����Ƃ���C�S�����|���v�i�W�F�l���[�^�[�j�ŁC���ǂ̓p�C�v�Ƃ�����ł��D���̌��ǂƂ����p�C�v�́C���Ȃ���ŁC�����̓����ɑς����܂��D���͂̒P�ʂ́CmmHg�i���⒌�`mm�j�ŕ\����܂��D����̔�d�́C10.3�ł�����C����́C�����ɒ����ƁC1mmHg=10.3mm�����C�܂�C�ʏ�̎��k������120mmHg�́C���ɁC1200mm�C1���[�g�����܂�̐����Ɖ]�����ƂɂȂ�܂��D ���ǂ́C���̓������C����ɑς��Ă����ł�����C���Ȃ���ɏo���Ă���Ɖ]�����Ƃ����킩��ł��傤�D

���̃p�C�v�ɂ́C���E��ނ�����܂��D��́C�哮���ɑ�\�����C�匌�ǁC��������}�ʂꂵ�Ă��钆���ǁC�����āC�X�ɍׂ��Ȃ����C���Ǔ��ł��D�匌�ǁC�����ǂ́C��Ƃ��Č��t�����ǂ܂ʼn^�Ԗ�ڂ�S���Ă��܂��D�������߂ɊW����̂́C���ǂ܂�ד����ł��D���̍ד����́C�S�g�ɌG�������菄�炳��Ă��܂��D���̑��ʐς́C�e�j�X�R�[�g���ʂɂ��y�ԂƉ]���Ă��܂��D ���ꂪ��Ăɏk�ށi���k����j�ƁC�傫�Ȓ�R�̑����ɂȂ�܂��D ���̑���������R�ɋt����Č������m�ۂ��邽�߂ɂ́C�|���v�i�W�F�l���|�^�|�j�Ɋ撣���Ă�����āC�������オ��Ȃ���Ȃ�܂���D���̒�R�̑������ꎞ�I�ł���C�����͂����Ɍ��ɖ߂�܂��D���_�I�ȋْ���Ԃ̎��Ȃǂ������ł��D�ْ����ق����ƁC���ǂ̎��k��Ԃ͉�������C�������������܂��D����ɂ́C�����_�o���֗^���Ă��܂��D��������_�o�ْ����������邱�Ƃ�����܂��D���̂Ƃ��́C�������������č����Ȃ�܂��D���̂ق��C�����I�ɍ��ǂ̒�R���܂����Ƃ�����܂��D�����d���ǂ̂��߂ɁC���ǂ̒e�������Ȃ�ꂽ�Ƃ��������ł��D���̊W�́C���̂悤�ɐ������邱�Ƃ��o���܂��D

�����C�g�̂̑g�D�C����Ȃǂւ̌�����ۂ��߂ɁC�u���ǒ�R�̕ϓ��ɉ����āC�������ϓ�����v

���@�����������ƂȂ������H

�u�����������v�Ƃ������Ƃ́C���ǂ̓��ǂɂ��ꑊ���̈��́C����������C�͂���ɉ�����Ă���Ɖ]�����Ƃł��D���ǂ����ł���Ɖ]���܂������C����͌��ǑS�́C���Ɍ��ǂ̍ŊO�ǁi�O���j�������ł���Ɖ]�����Ƃł��D�������C�œ��w�i�����j�́C�ɂ߂ĐƎ�ŁC�����Ղ����̂ł��D�������C���̑g�D���d���⌌���`���Ȃǂ���h�䂷��d�g�݂�����Ă��܂��̂ŁC���̂悤�ȗ͂��ď������̖h��@�\�����Ȃ��C�����d����C�����`���Ȃǂɂ��i�W���邱�Ƃɂ��Ȃ�܂��D���́C�������C�����`���E�����d���̢�ꣂƂȂ錌�ǂ́C���������ł���C�哮����C�e�푟��Ɏ}�����ꂵ�Ă��钆�E�ד����Ȃǂ��ׂĂ̓����ł��D�����āC���̓����ɓ����I�ȏ��Q�������炵�܂��D�哮���̓����d�����a�ςƂ��ẮC�𗣐��哮��ᎂ��L���ł��D���E�������́C�}�������̑���̏�Q�������炵�܂��D�Ⴆ�C�]�[�ǁC�]�o���C�S�؍[�ǁC�t�s�S�C�ǐ������d���ǁC���ł��D�����́C�����Q�ƌĂ�܂��D�����C�����Q�ɂ��ẮC�������߂ĉ�����܂��D

�����Q���i�s����ƁC�W�I����ɓ��L�̕a�Ԃ��o�����܂��D�Ⴆ�C�]�[�ǁC�S�؍[�ǁC�t�s�S�C�哮��ᎁC�ǐ������d���ǁC���X�ł��D����������瑟���Q�̏Ǐ�́C���ꂪ���Ȃ�i�s���ď��߂ďǏ�Ƃ��Ď��o�����悤�ɂȂ�܂��D�܂�C�u�[���Â��ɔE�ъ�鎀�̉e�vsilent killer �Ƃ����킯�ł��D���o�Ǐ��ĂɂȂ�Ȃ��ȏ�C�����l��ڈ��Ɏ��Â��Ă䂭���Ƃ��B��C�E�l�҂���g�������@�Ɖ]�����ƂɂȂ�܂��D�����ɁC���������Â̖ړI������܂��D

�������̊�l�C����l

�u��l�v�́C�ǂ̂悤�ɂ��Č��߂�ꂽ�H

�q���̌����́C���k������90mmHg? ���C��l�ɔ䂵��l�ł��D�N������Ȃ�Ȃ�قǁC�����͍����Ȃ�܂��D�������Ɛf�f���邽�߂ɂ́C�ǂ����ɐ��������K�v�ŁC���k������140mmHg�ȏ�C�g��������90mmHg�ȏ�Ƃ���̂���ʓI�ł��D����ɖ����Ȃ����k�������̃O���[�v�ɔ�ׂ��̊����O���[�v�ł̐S���njn�����̜�a���C�����ɂ�鎀�S���C�Ȃǂ��}�ɍ����Ȃ邱�Ƃ��m���Ă��邩��ł��D

���ɁC���{�������w��ɂ�錌���l�̕��ނ������܂��D�����͘A���I�ɕω����C������5mmHg�Ƃ�10mmHg ���ƂƂ����u�K�i�I�v�ł͂���܂���D�X��5mHg�C10mmHg�����̗p����Ă��܂��D

���l�ɂ����錌���l�̕���

����?�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���k������mmHg�@�@�@�@�@�@�@�@�@�g��������mmHg

���K�����@�@�@�@�@�@�@�@�@���P�Q�O?????????? ���@�@�@�@�@�@�@���W�O

���파��????????????????? ���P�R�O?????????? ����?????????????? ���W�T

���퍂�l����?????????? �P�R�O�|�P�R�X?? �܂���??????????? �W�T�|�W�X

�T�x������?????????????? �P�S�O�|�P�T�X?? �܂���??????????? �X�O�|�X�X

�U�x������?????????????? �P�U�O�|�P�V�X?? �܂��� �@�@�@�@�P�O�O�|�P�O�X

�V�x������?? �@�@�@�@���P�W�O??????????? �܂��� �@�@�@���P�P�O

(�Ǘ���)���k��������

���P�S�O?????????? ����?????????????? ���X�O

���K�������O���ƁC�������x���ɉ����āC�S���ǎ����̃��X�N�����債�čs���܂��D���파���C���퍂�l�����C�́C�S���njn�����Ɩ����ł���Ƃ����킯�ł͂���܂���D���U�̂����ɍ������ֈڍs����\��������Ƃ������̂ł��C�T�x����������́C���̃��X�N�������ɍ����Ȃ邽�߁C�~�����Â��K�v�Ƃ����킯�ł��D

�Ǘ������k���������Ƃ́C���k�������͍������ł����C�g���������͍������ł͂Ȃ��Ƃ������x���ł��D�ȑO�́C�u���̌����������Ȃ�������v�Ƃ���ꂽ���Ƃ�����܂������C���k�������������X�N���������Ƃ��������Ă��܂����̂ŁC���̕��ނ��������܂����D

����������

�������i�ǁj�ɂ́C���̌������͂����肵�Ă�����́i���������j�ƁC�����炭�����d���ǂɗR������C��`�I�ȗv�f�̋����C�ꎟ���i�{�Ԑ��j�������Ƃ�����܂��D�N����d�˂Ă��甭�ǂ��鍂�����ǂ́C�w�ǂ����̖{�Ԑ��������ǂł��D

���������̌����Ƃ��đ����̂́C�t�����ł��D�t�����ǂƂ��Ă̍������i�t���������ǁj�ł��D���̂ق��ɂ��C�������グ��z���������Y�������ᇂ������ł�����́i�������A���h�X�e�����ǁj�C�t��������ɂ�鍂�����ǁC�����n�̈ꕔ�ɋ�������́i�哮���k��ǁj�C���ł��D

�����̂ق��C����ȕa�ԂƂ��āC���ʍ������C���ߍ������C�Ȃǂ�����܂��D

���ʍ������Ƃ́C�f�@���ł̌����͐���ł��邪�C����ł̌����͍���(135/85mmHg�ȏ�)�a�Ԃł��D���ߍ������̋t�̕a�ԂŁC�t���ߍ������Ƃ��Ă�Ă��܂��D���ɑ����Ɍ������㏸����C�����������C���L���ł��D�������ɋْ������܂�C�����_�o�i�����_�o�j�Ƃ̊֘A���d�v������Ă��܂����C���ɂ́C�O���̍~����̍�p����Ɋ�Â����Ƃ�����C���ӂ�v���܂��D�X�ɁC���������ċz�nj�Q�C�����S�s�S�C���A�a�Ȃǂɂ́C���̉��ʍ��������������₷���Ƃ��]���Ă��܂��̂ŗv���ӂł��D

���ߍ������i�f�@�������j�Ƃ́C�a�@�ő���Ƃ��������C�Ƃ������̂ł��D�l���m��⊵��̖��ł͂Ȃ��Ɖ]���Ă��܂��D�a�@�ɓ���ƁC���邢�͈�ÊW�҂ɏo��ƌ����_�o�ْ���ԂɂȂ邱�Ƃ����̋@���̂悤�ł��D���̕a�Ԃ̎��Õ��j�́C�m������Ă��܂���D���҂́C����ł̌����d���Ď��Ìv�悵�Ă��܂��D

���������ǂ̑����Q

���������e�����ď��Q���������鑟��Ƃ��ẮC�ȉ��̔@������������D�]�F�]�[�ǁC�]�o���C���nj]���Ǐ�Q�Ȃ�

�S:���������S�����i�������C�S�@�\��Q�Ȃǁj���[�g��C�S�[�ד��C�������S�����Ȃ�

�t�F�`���A�C�t�@�\��Q�iCKD:�����t���a�j�C�t�s�S�Ȃ�

���ǁF�����d���ǁi���C�匌�ǁC�����ǐ������d���ǂȂǁj

���F���������Ԗ���

�����̑����Q�̔�����\�h���C���̐i�W��j�~���邽�߂ɁC���d�Ȍ����Ǘ����K�v�ł��D

���������ǂ̗\��C�Ȃ�̂͂āi�ň��̗\��j

����������u���Ă���Ƃǂ��Ȃ�ł��傤�H�@�@

��ɏq�ׂ������Q���i�s������ԂƂȂ�܂��D�����C�]�E�S�E�t�E���ǁE���Ȃǂ̓����d���ǂ��i�s���āC�]�[�ǁE�]�o���C�S�؍[�ǁE�S�s�S�C�t�s�S�E���́C�ǐ������d���ǂ̂��߂ɕ��s��Q�C���������Ԗ��ǂɂ�鎸���C�����l�����܂��D

��ABPM�C�ƒ댌������̂�����

�����͕ϓ����Ă��܂��D���肵�āC�����������肷��ƑO�̒l�Ƃ͈���Ă���C3�肷��Ƃ��̓s�x������l���ł�C�Ƃ������ۂ́C�ǂ��o�������Ƃ���ł��D�܂��C����ł̌����͍����Ȃ��̂ɕa�@�ł͍����C���j���͒Ⴂ�C�Ă͒�߁C����̂ނ�1���Ԍ�ɂ͉������Ă���C���X�C��������ɗ��G�s�\�[�h�𑽂������܂��D

�����ϓ��́C�����ϓ��C�G�ߓI�ȕϓ��C���C���Y���I�ɕϓ����܂��D�܂��C�ْ����Ă���C�����b�N�X���Ă���C���オ��C�^����C������C���̑���X�̏����ɂ��u���ɕϓ����܂��D�f�@���ł́C���̂Ƃ��̌����l��m��݂̂ł��D���̈�_�ł��̐l�̌����̑�\�Ƃ��邱�Ƃ́C�����ɂ����d�ł��傤�D��X�̏������ł̌������肪�K�{�ł����C���ۂ͍���ł��D���̂��߂ɗp������̂��C���R�s����24���Ԍ�������@�iABPM�j�ł��D���̕��@�ł̌�������l�́C24���ԕ���130/80mmHg �C����135/85mmHg�C���120/70mmHg�Ƃ���Ă��܂��D�f�@���������Ⴍ�ݒ肳��Ă��܂��D

�ȉ��ɁCABPM�L�^�̎�������������܂��D�����̓����ϓ��������Ă��������D

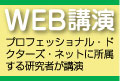

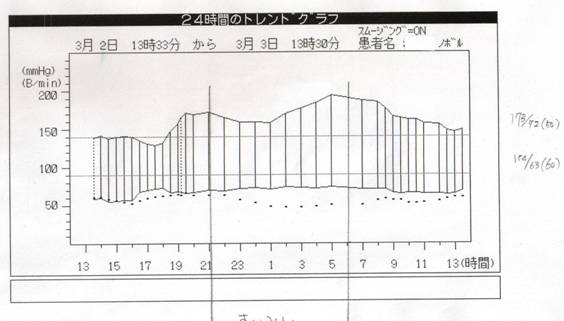

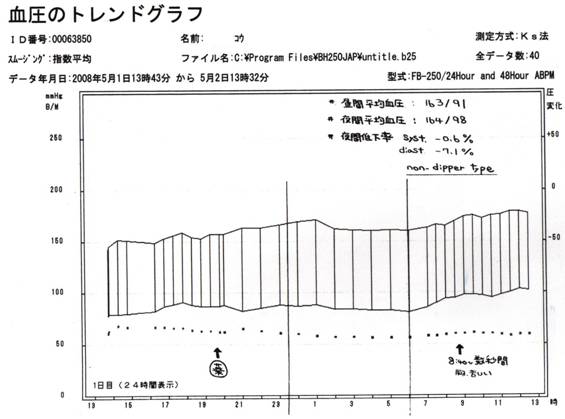

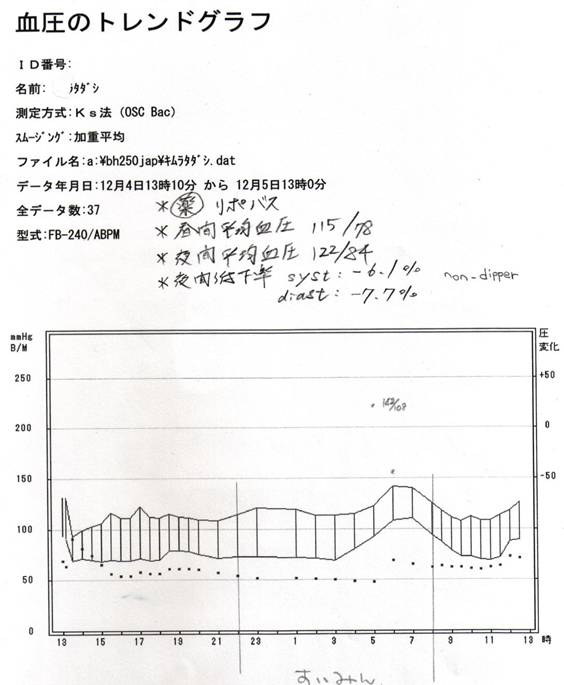

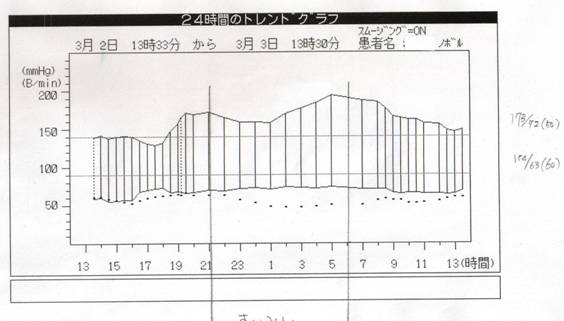

��1�@�����

�c���Ɍ����lmmHg, �����͎��ԁD�����́C���Ԃ́C15���Ԋu�ŁC��Ԃ�30���Ԋu�ő���D�_�́C1���Ԃ̖������D�����v�́C�ߑO11���ɑ�������24���ԑ�������Ă���D���Ԃ̌����̕��ϒl�́C114/82mmHg �C��Ԃ̌������ϒl�́C92/63mmHg�D�����������l���ɂ���C����Ԃ̌����͒��Ԃ̌����ɔ䂵�C�������Ă���C�܂�dipper type �Ƃ����錌���ϓ��p�^�[���ł��D

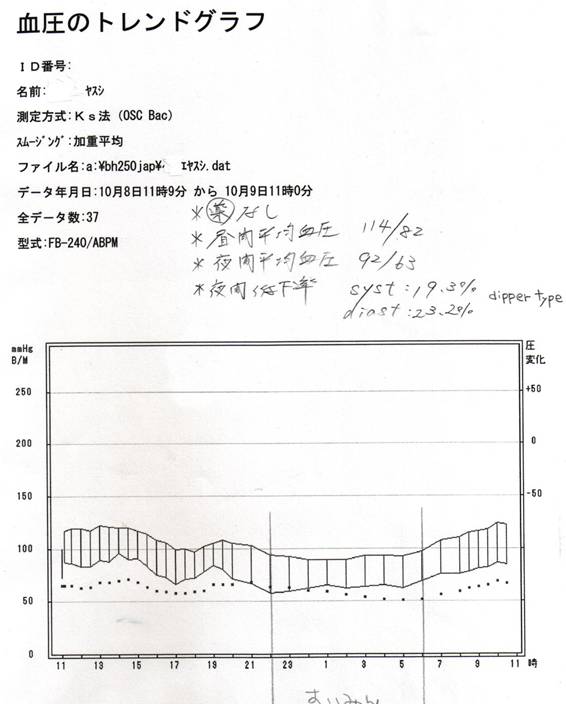

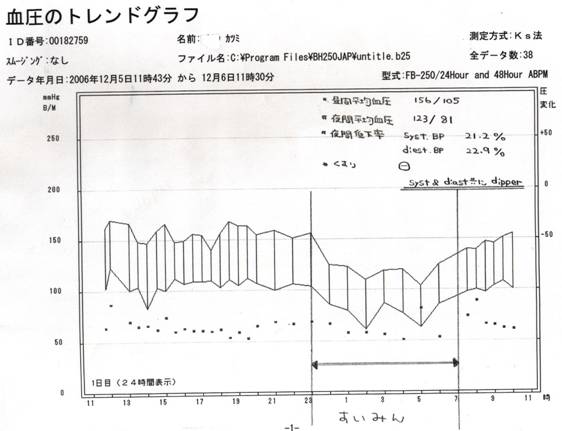

��2�@�ُ��i��������C��Ԃ̍~���������Ȃ���j�@

non-dipper type

ABPM�́C�ߌ�1�����ɊJ�n����Ă��܂��D�����͈���������C���Ԃ̕���163/91mmHg,? ��Ԃ�164/98mmHg�ƁC��Ԃ̍~�����F�߂��܂���DNon-dipper type �ƌĂ��ُ�p�^�[���ł��D�����́C1���ڂ��2���ڂ̕��������悤�ł��D�����l���s����ł��邱�Ƃ�������܂��D�܂��C1���ڂ̌ߌ�ɂ́C�~����p���Ă��܂����C���̌��ʂ����炩�ł͂Ȃ��悤�ł��D

���݂ɁCdipper<dip�Ƃ́C�����АV�p�a�����T�ł́C

(�y�n�E���H�Ȃǂ�)����, ���ڂ�, �X��, �����

�Ea dip in the ground �n�ʂ̒���.

�ƋL�ڂ���Ă��܂��D

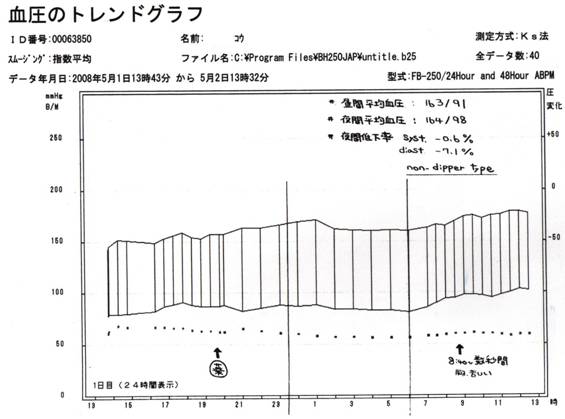

��3�@morning surge

�������imorning�j�Ɍ������}�㏸����^�C�v

���Ԃ���Ԃ������͒Ⴂ�C���C��Ԃ̍~���������Ă��Ȃ��C�ُ�p�^�[���ł����C����ȊO�ɁC�������ɋ}���Ɍ������㏸���Ă��܂��D���̏㏸����p�^�[���́CMorning surge �Ƃ����錻�ۂł��D����ł��C�������ɂ́C�����_�o�ْ��̉e���ŁC�����͍����C�����͑����Ȃ�܂����C���̒��x���x���̂́Cmorning surge �ƌĂ�C�S���njn���̂Ɗ֘A����Ƃ���Ă��܂��D���݂�surge�Ƃ́C�}�㏸�Ƃ����Ӗ��ł��D

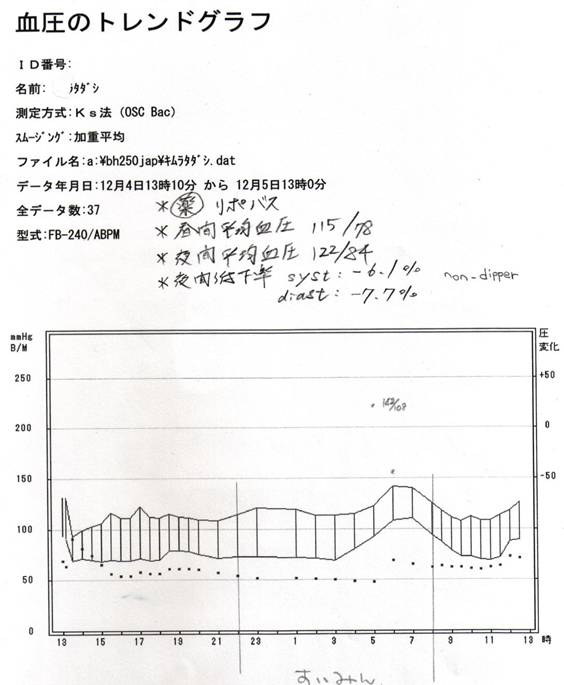

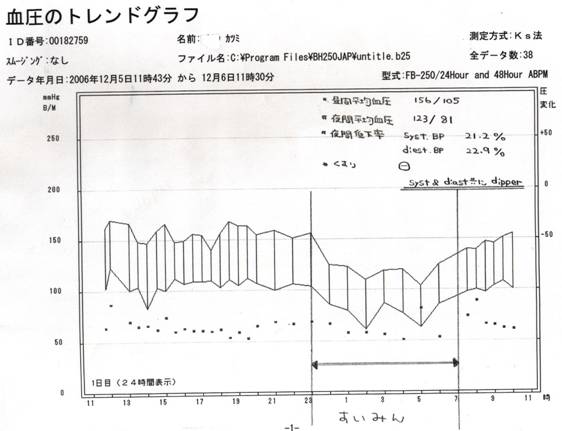

��4�@ Riser type��ԂɌ������������ď㏸����^�C�v

�������ǂƂ��Ċώ@����Ă�����ł��D��Ԃɍ~�����Ȃ��C�������Č������オ���Ă��܂��C�ُ�^�C�v�ł��DRiser type �ƌĂ�܂��D��͂�S���ǎ��̂������^�C�v�ł��D��Ԃ̏����́C�@�m���邱�Ƃ�����ł��D�����������ɂ́C������ morning surge �̂ق��ɁC���̃^�C�v������Ǝv���܂��D�����O�ɍ~����p����ȂǁC���Â̍H�v���K�v�ł��D

Extreme dipper type

��Ԃ̍~�����ߓx�ł���^�C�v

�������Ɍ������ߓx�ɉ������Ă��邱�Ƃ�����܂��D

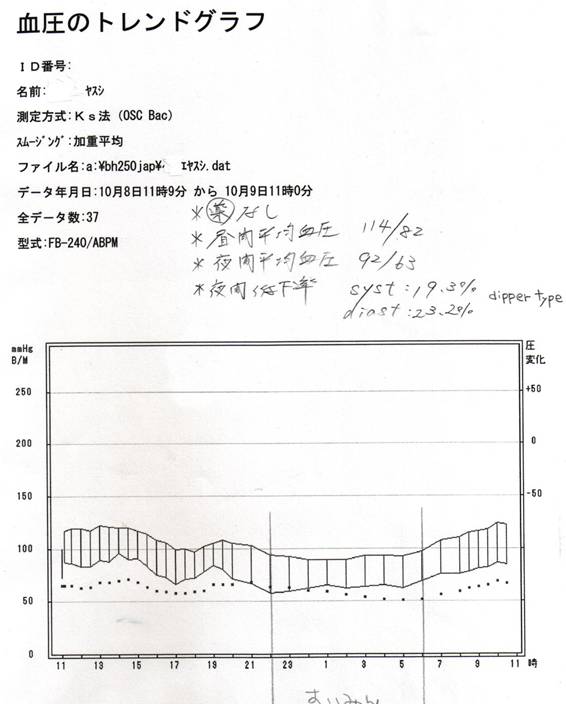

���̗�ł́C���Ԃ́C����156/105mmHg�ƍ������ł����C��Ԑ�������123/83nnHg�Ɖ������Ă��܂��D��ԍ~������p�^�[���͂�낵���̂ł����C�����肷����̂����X�N�ł��DExtreme dipper �ƌĂ��p�^�[���ł��D

��Ԋo�����̗�������݂ȂǁC�x�����K�v�ł��D�܂����Ă��Ȃ����ł����C�~����̑I����C���Ԃ̐ݒ�ɋꗶ����Ƃ���ł��D

ABPM�̂��߂ɂ́C����Ȍ����L�^���u���K�v�ł��D���̕��@�ƑS���������l������Ƃ����킯�ł͂���܂��C�������g�ł̌�������E�L�^�̕��@������܂��D�i�ƒ댌���j�����L�^�m�[�g���L�����Ă����������@�ł��D�������Y���̒��ł̌����ϓ���m��C�ǂ����@�ł��D���ɂ��̋L�^�̈��������܂��D

�o�o�����\��t���p�p

�ƒ댌������

���^�{���b�N�V���h���[���̏Љ�

���������ǂ̎���

�P�j�����l���̉��P

�������ǂƐf�f���ꂽ��C���Â��J�n����Ă��܂��D�����Ȃ����g�����Ƃ́C���ʂȂ��Ɓi���o�Ǐ����C�댯�ȃ��x���̍������Ȃǁj���Ȃ�����C����܂���D���Â̍ŏ��́C�����l���̉��P�imodification of life style�j�ł��D���̔��e�ɂ́C�����C��E�ʕ��̐ϋɓI�ێ�C�얞�̉����C�K�x�̉^���C�ߎ��C�։��C�����܂܂�܂��D

�����͓��ɑ�ł��D���{�������w��̎��ÃK�C�h���C�ł́C���6�O���������𐄏����Ă��܂��D��̓I�ɂ́C�Ȃ��Ȃ�������ɂ������l�ł����C���{�ɂ����镽�ϓI�ȐH���ێ�ʂ�10�O����/�����Ă���Ɖ]���Ă��܂��̂ŁC���Ȃ�̉䖝���K�v�Ɗo�債�Ȃ���Ȃ�Ȃ��悤�ł��D�������ǂ̒��ɂ́C���������Ō������������Ă�����������Ȃ�����܂���̂ŁC�܂����g��ł݂�ׂ��ł��傤�D

���/�ʕ���ϋɓI�ɐێ悷��F���J�Ȕ��s�̢�H���o�����X�K�C�h����Q�l�ɂȂ�܂��傤�D�������C�����̐H���̂��Ƃł�����C���܂�ׂ����l����ƒ��������܂���D���̃K�C�h���C�����܂��ɎQ�l�ɂ��āC���́C��T��ȏ�C�ʕ��Q��ȏ�C�Ǝw�����Ă��܂��D

�̏d�̊Ǘ��ɂ́C�K���̏d��̊i�w���iBMI:Body Mass Index�@�̏dKg���g��m���g��m�j���狁�߁C������ێ�����悤�ɂ��܂��DBMI�́C�Q�T�������悢�Ƃ���Ă��܂��D�̏d�����łȂ��C�������b�ɂ����ӂ��܂��D�������b�̑��E�ǂ́C���́i�`�̍����j����ސ����܂��D�������b�̑��ǂ͕��͂ɔ��f����܂��D���́C���ꂪ�@�j���Ƃ��C�W�T�������z���Ȃ���ڎw���悤�Ɏw�����Ă��܂��D

�^���́C���ꎩ�̍��������Ö@�Ƃ��Ċm������Ă��܂����C���́C�������ޒ��x�́C�R�O���ʂ́C�E�I�[�L���O�����߂Ă��܂��D

�����Ɋւ��ẮC���́C�u���͕S��̒��v�̗���ł��D��K�x��̈����́C�������܂���D�K�x�Ƃ����̂�����Ƃ���ł����C�������p����Ƃ��āC�r�[�����r�P�{�C���{���P���C�Ē��O�D�T���C�E�C�X�L�[�E�u�����f�[�_�u���P�t�C���C���Q�t���x�C�Ƃ���Ă��܂��D

�i�����悭�Ȃ����Ƃ́C�_��҂��Ȃ����Ƃł��D

�Q�j����

�������P�ɂ��~���������Ȃ��Ƃ��~���p���J�n���܂��D�����ɏ\���Ȋώ@���Ԃ������č~���J�n���ꂽ���ƂɂȂ�C�]���āC�~����̕��p�𒆒f����Ό��̖؈���C�����ꍂ�����ɋt�߂�ł��D���ꂪ�C�u�����̖���݂̂͂��߂�Ƃ�߂��Ȃ��v�Ƃ����Ӗ��ł��D

�~����́C�������̒��x�C�N��C�����ǂ̗L���C�����X�^�C���C�����Q�l�ɑI������܂��D�P�܂ō~���s�\���̏ꍇ�C���ʂ�葽�ܕ��p���D�܂�Ă��܂��D�X�ɁC�o�ϓI�Ȗʂ��i�܂���j�l������Ȃ���Ȃ�܂���D

���ݎ��ǂ����ʏ�g���Ă���~����́C�U�̃J�e�S���[�̂ǂꂩ�ł��D�����CCa�h�R��CARB,�@ACE�j�Q��C���A��C���Ւf��i�����Ւf��j�C���Ւf�ł��D���ꂼ��ɂ��āC���q���܂��D���ɕ��Ă�����́C�������̖ǂ̃O���[�v�ɓ���̂��C�m�F���Ă����ꂽ�炢�����ł��傤���D

��ʖ��C�i���i���j�C�@[�W�F�l���b�N��]�������܂��D

�O���[�v�|�P�@Ca�i�J���V�E���j�h�R��

���Ǖ����̎��k�ɂ̓J���V�E���C�I�����֗^���Ă��܂��D���̍�p��W���邱�Ƃɂ��C���NJg���𗈂����C���ǒ�R�������Č����������܂��D

�A�����W�s���i�m���o�X�N�C�A�����W���j

�j�t�F�W�s���i�A�_���[�g�j[�W�F�l���b�N�F�R���l�[���C�g�[�����[�g�C�Ȃ�]

�j�\���W�s���i�o�C�~�J�[�h�j[�j�\�~�i�[�g�C�j�m�o���V���Ȃ�]

�A�[���j�W�s���i�J���u���b�N�j

�}�j�W�s���i�J���X���b�g�j[�J�I���g�[���C�J���G�b�g�C�Ȃ�]

�G�z�j�W�s���i�����f���j

�V���j�W�s���i�A�e���b�N�C�V�i�����O�j[�V���j�W�s��]

�x�j�W�s���i�R�j�[���j[�R�j�u���X�C�x�j�g�[��]

�t�F���W�s���i�X�v�����W�[���C���m�o�[���j[�J�g���W�[��]

�o���j�W�s���i�q�|�J�j

�W���`�A�[���i�w���x�b�T�[�j[�J���i�[�X�C���E�`�A�[���Ȃ�]

�O���[�v�|�Q�@ARB�@�A���W�I�e���V����e�̝h�R��

�A���W�I�e���V���U�iA�U�j�^�C�v�P��e�̂Ɍ������āCA�U����錌�ǎ��k�C�̉t�����C�����_�o������p�Ȃǂ�}�����č~���I�ɍ�p����D

���T���^���i�j���[���^���j

�J���f�T���^���i�u���v���X�j

�o���T���^���i�f�B�I�o���j

�e���~�T���^���i�~�J���f�B�X�j

�I�����T���^���i�I�����e�b�N�j

�C���x�T���^���i�C���x�^���C�A�o�v���j

���܁i���T���^���{�N�����`�A�W�h�j�i�v���~�l���g�j

�O���[�v�|�R�@ACE�i�A���W�I�e���V���ϊ��y�f�j�j�Q��

�ŋ߂܂ŁC�ǂ��p�����Ă��܂������C�P�̕���p�����₪���C�܂��C���������L����ARB�̏o���ȍ~�C�g�p�p�x�������Ă��܂��D

�J�v�g�v�����i�J�v�g�����j[�A�|�v���[���C�J�g�i�v�����Ȃ�]

�G�i���v�����i���j�x�[�X�j[�G�i���[�g�C���j�x�[�[�Ȃ�]

�y�����h�v�����i�R�o�V���j[�R�o�X���[�C�y�����V�[���Ȃ�]

���V�m�v�����i�����Q�X�C�[�X�g�����j[�A�X���[���C���V�g�����Ȃ�]

�A���Z�v�����i�Z�^�v�����j[�A�C�X�e���C�A�Z�~�p�[�g�Ȃ�]

�e���v�����i�A�f�J�b�g�j[�f�t�H���_�[]

�x�i�[�v�����i�`�o�Z���j[�^�c�W�s���C�x�i�[�b�v]

�V���U�v�����i�C���q�x�[�X�j[�C���q���b�N�C�V���U�x�[�X]

�C�~�_�v�����i�^�i�g�����j

�e���J�v�����i�G�[�X�R�[���j

�L�i�v�����i�R�i���j

�g�����h���v�����i�I�h���b�N�C�v�������j[�g�����g�[���C�v���h���b�N]

�O���[�v�|�S�@���A��

�ŋ߂܂ŁC�u�~�����A��v�Ƃ��ėp�����Ă��܂������C�~���ړI�ł̗��A�܂̎g�p�͌������Ă��܂��D�������C���ʂ�ARB�ƕ��p���邱�Ƃɂ��C�~����p����������Ƃ��납��C�g�p�p�x�������C�X�ɁCARB�Ƃ̍��܂��g�p�����Ɏ����Ă��܂��D���ʂł͗��A���ʂ͌y���ŁC�ނ���~�������܂Ƃ����ׂ��ł��傤�D�܂��C�J���E���ێ��C�������A���h�X�e�����ǁC���C���ٖړI�ł̎g�p�������Ȃ��Ă��Ă��܂��D

�g���N�������`�A�W�h�i�t���C�g�����j�FARB�ƕ��p�C����

�g���A���e�����i�g���e�����j�F�J���E���ێ�

�X�s���m���N�g���i�A���_�N�g��A�j�F�������A���h�X�e������

�O���[�v�|�T�@���Ւf��

�����_�o�����C���j��������}���邱�Ƃɂ��C�~�����ʂ��D��������p�C�R�s�������ʁC�Ȃǂ����҂ł��܂��D����C�[���u���b�N�̔�����C���C���Ȃ��Ȃ邱�Ƃ�����C�悭�ώ@����K�v������܂��D

�A�e�m���[���i�e�m�[�~���j[�A�e�l�~�[���C�A���Z�m�[���Ȃ�]�i�{�C�|�j

�r�\�v�����[���i���C���e�[�g�j[���C���n�[�c�C���C���g�[���Ȃ�]

�x�^�L�\���[���i�P�������O�j[�A�����O�C�x�^�L�[���Ȃ�]

���g�v�����[���i�Z���P���C���v���\�[���j[�R�R�i�����C�V�v�Z�����Ȃ�]

�A�Z�v�g���[���i�A�Z�^�m�[���C�Z�N�g���[���j�i�{�C�{�j

�Z���v�����[���i�Z���N�g�[���j[�X�����^�X�N�C�Z�u���u���b�N�Ȃ�]

�v���v���m���[���i�C���f�����j[�V���v���[���C�����g���[�X�Ȃ�]�i�|�C�|�j

�`���\���[���i�Z���J���j

�i�h���[���i�i�f�B�b�N�j

�J���e�I���[���i�~�P�����j[�I���J���[���C�J���e���[��]�i�|�C�{�j

�s���h���[���i�J���r�X�P���C�u���N�����j[�I�X�����C���E�r�X�P��]

�x���v�g���[���i�x�[�^�v���b�V���j

�|�s���h���[���i�T���h�m�[���j

�Q�l�F�i�ȉ��̋L���̈Ӗ��͏ȗ����܂��j

�i�{�C�|�j�F�S���I�𐫂���C�����������_�o�h����p�Ȃ�

�i�{�C�{�j�F�S���I�𐫂���C�����������_�o�h����p����

�i�|�C�{�j�F�S���I�𐫂Ȃ��C�����������_�o�h����p����

�i�|�C�|�j�F�S���I�𐫂Ȃ��C�����������_�o�h����p�Ȃ�

�O���[�v�|�U�@���Ւf��@

�h�L�T�]�V���i�J���f�i�����j[�J�f���V���C�J�Y�}����]

�u�i�]�V���i�f�^���g�[���j

�e���]�V���i�n�C�g���V���C�o�\���b�g�j

�u���]�V���i�~�j�v���X�j[�C�Z�v���X�C�J�`���b�g]

�E���W�s���i�G�u�����`���j

�O���[�v�|�V�@�����Ւf��

�J���x�W���[���i�A�[�`�X�g�j[�A�[�`�����C�A�j�X�g�Ȃ�]

�A���`�m���[���i�A���}�[���j[�Z�I�m�}�[���C�A�Z���[��]

�Ȃ�

�O���[�v�|�V�@�I��I�A���h�X�e�����u���b�J�[

�G�v�����m���i�Z�����j

�O���[�v�|�W�@���ړI���j���j�Q��

�A���X�L�����i���W���X�j

�g�s�b�N�X�C

�s�̌����v�̕]��

|